EnEff:Stadt Campus Lichtwiese

Planungsbasierte Quartierssteuerung mit dem aktiven Digitalen Zwilling

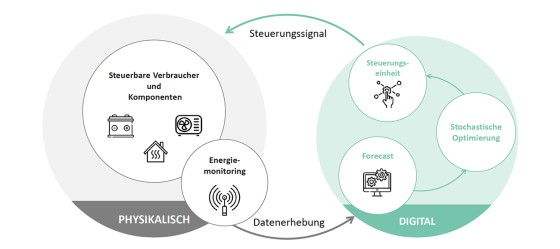

Wir erweitern den in Phase II entwickelten „Digitalen Zwilling“ zu einem intelligenten und autonomen System, das den optimierten Betrieb des Campus-Energiesystems gewährleistet. Durch die Digitalisierung wird nicht nur eine ganzheitliche Betrachtung des Energiesystems auf dem Campus ermöglicht, sondern auch die optimale Nutzung der verfügbaren Ressourcen sichergestellt.

Eine Erweiterung des Digitalen Zwillings um eine aktive Steuerung einzelner Energiesystemkomponenten ermöglicht, dass für alle steuerbaren Komponenten sowohl thermisch als auch elektrisch ein optimaler kurzfristiger Betriebsplan berechnet wird und diese Komponenten nach diesem Betriebsplan automatisiert gesteuert werden. Dieser Betriebsplan wird durch eine mathematische Optimierung unter Berücksichtigung aller Energieträger bestimmt. Die Prozesse der Datenerfassung, Lastvorhersage, Betriebsoptimierung und Steuerung sollen integriert und vollständig automatisiert ablaufen.

Das Teilprojekt umfasst zwei zentrale Bereiche:

1. Konzeptionelle und technische Einbindung: Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Integration steuerbarer Energiesystemkomponenten in die technische Infrastruktur des Digitalen Zwillings.

2.Theoretische Modellierung und softwaretechnische Umsetzung: Hier steht die theoretische Modellierung dieser Komponenten sowie die softwaretechnische Realisierung der aktiven Steuerung im Mittelpunkt.

Zunächst werden potenzielle steuerbare Verbraucher identifiziert. Besonders geeignet ist die Verschiebung der Wärmelast einzelner Gebäude, die bereits mit einer Gebäudeleittechnik ausgestattet sind. Diese Systeme sind netzwerkfähig und verfügen über Schnittstellen, die es dem aktiven Digitalen Zwilling ermöglichen, Steuersignale zu senden. Über diese kann die Vorlauftemperatur im Sekundärkreislauf angepasst werden, wodurch die Wärmelast des Gebäudes zeitlich verschoben wird.

Weiterhin untersuchen wir die Einbindung der vorgesehenen Energiesystemkomponenten als Gesamtsystem. Dazu zählen aus Teilprojekt 2 die Wärmepumpe, die Solarthermiekollektoren, die Erdwärmesonden und der Pufferwärmespeicher sowie die Komponenten der in Teilprojekt 1 entwickelten Energiezelle und die Energiezelle.

Für alle Komponenten wird die technische Umsetzbarkeit einer Steuerung sowie das zu erwartende Flexibilitätspotential theoretisch untersucht. Gleichzeitig wird das Energiemonitoring für diese Komponenten erweitert und die Möglichkeit zur Steuerung gegebenenfalls technisch nachgerüstet.

Im zweiten Schritt wird der in Phase II entwickelte Digitale Zwilling erweitert, um eine aktive Steuerung zu ermöglichen. Als Grundlage dient das bereits bestehende Energiedatenmonitoring, das jedoch lokal ausgebaut werden muss, um die Datenqualität an wichtigen Messpunkten zu erhöhen und die Abgrenzung des Campus Lichtwiese vom Netz der gesamten TU Darmstadt zu verbessern.

In diesem Zusammenhang muss das Energiemonitoring auch laufend aktualisiert werden. Dies bedeutet, dass neu errichtete Gebäude erfasst werden, Änderungen der Netztopologie korrekt in die Aggregationslogik eingepflegt werden und die selbst entwickelte Software so gewartet wird, dass ein störungsfreier Betrieb gewährleistet ist.

Das Modell zur multimodalen Betriebsoptimierung muss an den kontinuierlichen Betrieb und die neu zu berücksichtigenden Komponenten angepasst werden. Hierbei können die in Phase II erarbeiteten Komponentenmodelle teilweise weiterverwendet werden. Für die zu steuernden Komponenten ist jedoch eine Neumodellierung erforderlich, um deren Steuerbarkeit angemessen abzubilden.

Das Ergebnis der mathematischen Optimierung ist ein Betriebsplan, der die Steuerung der Komponenten vorgibt. Dieser Plan muss dann in ausführbare Steuersignale für die Komponenten übersetzt werden. Da die Betriebsoptimierung Daten geringerer zeitlicher Auflösung berücksichtigt, müssen die Steuersignale gegebenenfalls kurzfristig auf Änderungen reagieren können. Dies könnte den Einsatz zusätzlicher Steuerungs- oder Regeleinheiten erforderlich machen. In diesem Zusammenhang soll auch untersucht werden, in welcher Frequenz eine Neuberechnung des Betriebsplans notwendig ist und welche zeitliche Auflösung dieser haben sollte.

Schließlich wird der aktive Digitale Zwilling im realen, automatisierten Betrieb erprobt und evaluiert. Dabei werden zunächst Fragen zur Umsetzung beantwortet, also etwa das tatsächlich nutzbare Flexibilitätspotenzial im Betrieb mit realen Einschränkungen durch die aktive Nutzung.

Nach der erfolgten Umsetzung werden Fragen zur Effektivität untersucht, also zur Steigerung der Systemeffizienz, zu Energieeinsparungen, zum Erneuerbarenausnutzungsgrad und zur CO2-Einsparung sowie zur Skalierbarkeit des Systems.

Ziele

- Ermittlung von Flexibilitätspotenzialen und deren Einbindung in den Digitalen Zwilling

- Mathematische Optimierung der Betriebsführung unter Berücksichtigung der neuen Flexibilitäten und Erstellung von Steuerungsbefehlen

Kontakt

| Name | Kontakt | |

|---|---|---|

| Prof. Dr. rer. nat. Florian Steinke Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik, Fachgebiet Energieinformationsnetze und -systeme | Florian.Steinke@eins.tu-d… +49 6151 16-21710 S3|10 306 |

Bild: Chenxi Jiang

| Chenxi Jiang M.Sc. FB Elektrotechnik und Informationstechnik, FG EINS | chenxi.jiang@eins.tu-... +49 6151 16-21712 S3|10 |