Erfolg für Kernphysiker

Uni-Verbund kann mit Fördergeldern exotische Atomkerne am CERN erforschen

13.07.2015 von Jan Meßerschmidt

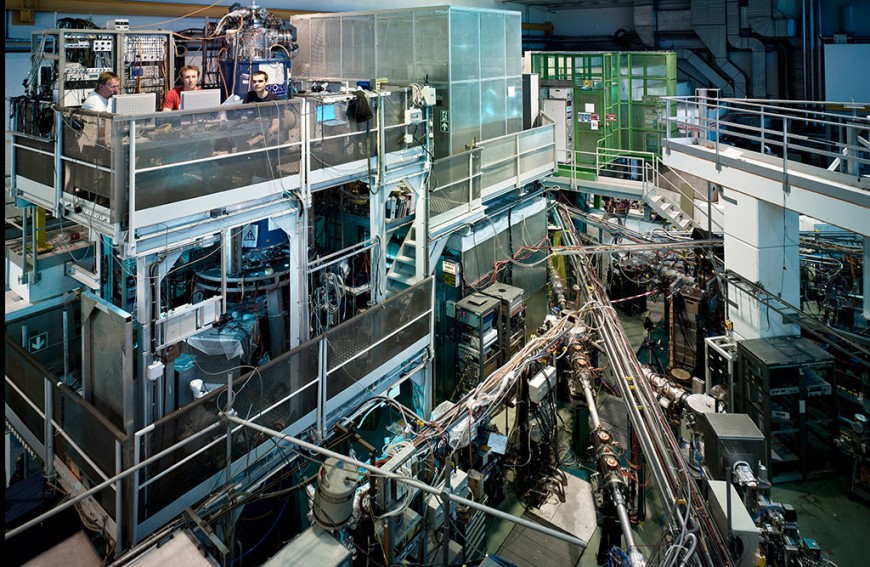

Die TU Darmstadt und sechs weitere deutsche Universitäten erhalten für kernphysikalische Experimente an der Forschungsanlage ISOLDE am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf zusammen 2,3 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). In der Forschungsanlage können exotische Atome erzeugt werden, die dann beschleunigt und zu verschiedenen Experimenten geleitet werden.

Das BMBF stellt die Mittel im Rahmen der Verbundforschung-Förderung für drei Jahre bereit. An dem Projekt sind von der TU Darmstadt die Arbeitsgruppen der Professoren Thorsten Kröll, Wilfried Nörtershäuser und Norbert Pietralla beteiligt.

Die Forschungsteams führen Untersuchungen an seltenen Atomkernen durch, die oft schon Sekundenbruchteile nach ihrer Produktion bereits wieder zerfallen. Ihre Erzeugung am CERN ist eine Herausforderung und führt oftmals zu lediglich sehr geringen Teilchenzahlen.

Für ihre Messungen entwickeln die Arbeitsgruppen daher hochempfindliche Detektoren, um die kurzlebigen Atomkerne nicht nur nachzuweisen, sondern auch ihre Eigenschaften wie zum Beispiel Größe, Masse und Anregungsspektrum mit hoher Genauigkeit zu vermessen.

Dabei kommen atomphysikalische Methoden wie die Laserspektroskopie und die Massenspektrometrie ebenso zur Anwendung wie die hochaufgelöste Kernspektroskopie nach Kernstößen und -zerfällen. Ziel ist ein umfassendes Verständnis der Struktur dieser Kerne.

Aus den Ergebnissen dieser Experimente erhoffen sich die Wissenschaftler unter anderem neue Erkenntnisse über die kernphysikalischen Vorgänge in Sternen, der natürlichen Umgebung dieser radioaktiven Kerne.

Insbesondere sind deren Eigenschaften wesentlich für das Verständnis der Prozesse unter den extremen Bedingungen, wie sie in Sternen herrschen, die größer und schwerer als unsere Sonne sind. Dort sind außer den ganz leichten Kernen wie Wasserstoff und Helium, die schon nach dem Urknall vorhanden waren, praktisch alle anderen Kerne und damit die entsprechenden chemischen Elemente entstanden, aus denen unsere Umwelt und auch wir Menschen selbst aufgebaut sind.

Über die kern- und astrophysikalische Grundlagenforschung hinaus finden die von ISOLDE zur Verfügung gestellten radioaktiven Kerne auch Anwendung bei der Untersuchung von Festkörpereigenschaften und medizinischen Fragestellungen, die von den Entwicklungen der experimentellen Methoden ebenfalls profitieren.

Dem nun geförderten Konsortium gehören Arbeitsgruppen der Technischen Universität Darm-stadt, der Technischen Universität Dresden, der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Universität zu Köln, der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und der Technischen Universität München an.