Markt braucht Mundart

TU-Forscherteam belegt Rolle von Dialekten bei Handelsbeziehungen

21.10.2015 von Jutta Witte / sip

Der Dialekt gibt den Ausschlag für den Zuschlag: Sprechen Käufer und Verkäufer eine ähnliche Mundart, fördert das die Handelsbeziehungen. Das fanden Forscher bei der Kombination von wirtschaftlichen und linguistischen Datensätzen heraus.

Sprache bleibt ein wichtiger Erfolgsfaktor für Handelsbeziehungen – trotz Globalisierung und Digitalisierung. Dies bestätigt ein genauer Blick auf den innerdeutschen Handel.

„Eine gemeinsame Sprache macht es einfacher, miteinander ins Geschäft zu kommen“, erklärt Volker Nitsch, Leiter des Fachgebiets Internationale Wirtschaft am Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der TU Darmstadt. Dass sie auf internationaler Ebene den Handel fördert, wenn Käufer und Verkäufer sich auf Qualität und Quantität eines Produktes, Distributionswege und finanzielle Konditionen einigen müssen, haben Wirtschaftsexperten längst nachgewiesen. So steigt das Handelsvolumen im Schnitt um 44 Prozent, wenn die Akteure über Ländergrenzen hinweg dieselbe Sprache sprechen.

Nitsch und seine Forschungskollegen nähern sich diesem Phänomen nun von einer neuen Seite. Sie haben am Beispiel des deutschen Wirtschaftsraumes erstmals untersucht, welchen Effekt sprachliche Gemeinsamkeiten auf Handelsbeziehungen innerhalb eines einsprachigen Landes haben, das unter anderem ein einheitliches politisches und Rechtssystem sowie einheitliche kulturelle Wurzeln hat, in dem die Handelspartner also unter weitgehend identischen Rahmenbedingungen agieren. Hierfür kombinierten die Wissenschaftler zwei völlig unterschiedliche Datensätze.

Linguistische und wirtschaftliche Daten

Zum einen griffen sie auf Untersuchungen zum Handelsvolumen in 101 deutschen Verkehrsbezirken aus den Jahren 1995 bis 2004 zurück, die auf Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes und des Statistischen Bundesamtes basieren und Aufschluss darüber geben, welcher Warenwert von Bezirk zu Bezirk bewegt wurde.

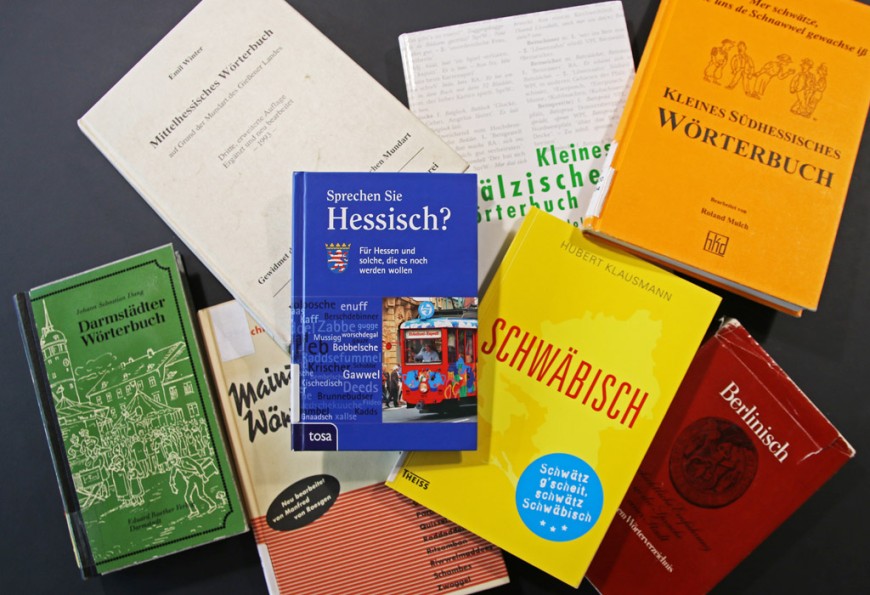

Zum anderen zogen sie den historischen Datensatz des Linguisten Georg Wenker hinzu. Er hat Ende des 19. Jahrhunderts, basierend auf Untersuchungen in rund 45.000 Schulen, die regionalen Spezifika der deutschen Sprache erforscht. Diese Rohdaten flossen ein in den Sprachatlas des Deutschen Reiches und in 66 Karten, welche die Verteilung von prototypischen Dialekten zeigen.

Die gemeinsame Auswertung der beiden Datensätze zeigt, dass auch im interregionalen Handel Sprache eine besondere Rolle spielt und linguistische Verbindungen ihn in besonderem Maße fördern. „Dabei sind nicht etwa die Dialekte den Handelswegen gefolgt, sondern umgekehrt“, betont Nitsch. Deutlich wird das in Verkehrsbezirken wie Augsburg. Sprachlich gehört diese Region zum schwäbischen Dialekt. Entsprechend treiben die Augsburger mehr Handel mit baden-württembergischen Verkehrsbezirken im Westen, zum Beispiel Ulm, als mit den im Osten gelegenen bayrischen Bezirken. „Dies spiegelt die sprachlichen Verbindungen wie auch die gemeinsame kulturelle Identität wider“, sagt der Wirtschaftswissenschaftler.

Sprache habe einen vertrauensbildenden Effekt in Verhandlungen, erklärt Nitsch. „Die entscheidende Frage ist dabei, um welches Produkt es geht und wie Menschen ein Geschäft anbahnen.“ So spiele es bei Massenprodukten wie Rohstoffen nur eine untergeordnete Rolle, wer der Verkäufer sei. Bei komplexen Produkten mit vielen Spezifika jedoch hänge der Verkaufserfolg nach wie vor ab von Kommunikation „face to face“. „Große Volumen werde ich nur dort kaufen, wo ich meinen Handelspartner gut kenne und verstehe.“ Dieses Prinzip gelte auch für den Online-Handel. Sprachliche und kulturelle Affinitäten und ihre positiven Auswirkungen auf die Ökonomie sind dem Experten zu Folge also kein historisches Phänomen, sondern bestimmen auch im 21. Jahrhundert noch das Wirtschaftsleben.

An der Studie zu Dialekten und Handelsbeziehungen sind neben dem Fachgebiet Internationale Wirtschaft der TU Darmstadt das Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas der Philipps-Universität Marburg, das Institut für Wettbewerbsökonomie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und das Institut für Wirtschaftsgeschichte der Humboldt-Universität Berlin beteiligt. Ihr voraus gingen unter anderem eine Studie zur Auswirkung der innerdeutschen Grenze auf Handelsbeziehungen sowie zum Zusammenhang zwischen innerdeutschen Wanderungsbewegungen und Dialekten.