-

![Professorin Almudena Arcones schaut in die Kamera vor einem Plakat mit dem Periodensystem]() Bild: Guido Schiek

Bild: Guido Schiek![Professorin Almudena Arcones schaut in die Kamera vor einem Plakat mit dem Periodensystem]() Bild: Guido Schiek

Bild: Guido SchiekMeteoriten geben Hinweise auf die Bedingungen von Sternexplosionen

01.03.2021

„Science“-Publikation unter Beteiligung der TU Darmstadt

Ein internationales Forscherteam, darunter Dr. Marius Eichler und Professorin Dr. Almudena Arcones von der TU Darmstadt und dem GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, untersuchte die Entstehung unseres Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren und gewann dabei neue Erkenntnisse über den kosmischen Ursprung der schwersten Elemente im Periodensystem. Die Ergebnisse sind nun in „Science“ veröffentlicht worden.

-

![Künstlerische Darstellung: Rotierende Fragmente nach Kernspaltung]() Bild: Luc Petizon (IJC Laboratory, Orsay) / Birdeesign

Bild: Luc Petizon (IJC Laboratory, Orsay) / Birdeesign![Künstlerische Darstellung: Rotierende Fragmente nach Kernspaltung]() Bild: Luc Petizon (IJC Laboratory, Orsay) / Birdeesign

Bild: Luc Petizon (IJC Laboratory, Orsay) / BirdeesignNeue Erkenntnisse über den Mechanismus der Kernspaltung

25.02.2021

"Nature“-Publikation unter Beteiligung der TU Darmstadt

Ein Team aus dem Institut für Kernphysik der TU Darmstadt hat im Rahmen einer internationalen Kollaboration zur Klärung der Frage beigetragen, wie der Drehimpuls („Spin“) der beiden bei der Spaltung eines Atomkerns entstehenden Fragmente aufgebaut wird.

-

![Elektronenmikroskopische Aufnahmen der Kohlenstoffmakro- und mikrostruktur.]() Bild: Felix Herold

Bild: Felix Herold![Elektronenmikroskopische Aufnahmen der Kohlenstoffmakro- und mikrostruktur.]() Bild: Felix Herold

Bild: Felix HeroldDie „grünen“ Katalysatoren

04.02.2021

Arbeitsgruppe entwickelt neue Materialklasse mit Potenzial für Industrieanwendungen

Katalysatoren sind unverzichtbare Helfer in der modernen Industriegesellschaft. Sie ermöglichen es, Rohstoffe selektiv in Wertprodukte umzuwandeln. Bislang kommen häufig Metalle als Katalysatoren zum Einsatz, deren Abbau oft unter umweltschädlichen und ethisch bedenklichen Bedingungen läuft. Eine Alternative können Kohlenstoffkatalysatoren sein. Eine Arbeitsgruppe am Fachbereich Chemie der TU Darmstadt hat nun in der Zeitschrift „Angewandte Chemie“ eine vielversprechende neue Generation von Kohlenstoffkatalysatoren vorgestellt.

-

![Gefördert vom „Pioneer Fund“: Das Team von Professor Felix Hausch entwickelt im Projekt „Painstop“ neue Wirkstoffe zur Therapie von chronischem Schmerz. Bild: Katrin Binner]() Bild: Katrin Binner

Bild: Katrin Binner![Gefördert vom „Pioneer Fund“: Das Team von Professor Felix Hausch entwickelt im Projekt „Painstop“ neue Wirkstoffe zur Therapie von chronischem Schmerz. Bild: Katrin Binner]() Bild: Katrin Binner

Bild: Katrin BinnerNeue Therapieansätze

03.02.2021

Forschungsverbund zu neuen Wirkstoffklassen

Die Entwicklung neuartiger Wirkstoffe, die gezielt krankheitsrelevante Proteine im Körper abbauen, steht im Fokus des vom Bundesforschungsministerium mit bis zu 15 Millionen Euro geförderten „Zukunftsclusters“ PROXIDRUGS. Die TU Darmstadt ist an dem von der Goethe-Universität Frankfurt koordinierten Verbund beteiligt.

-

![]() Bild: Katrin Binner

Bild: Katrin Binner![]() Bild: Katrin Binner

Bild: Katrin BinnerSpitzenforschung der TU Darmstadt wird belohnt

01.02.2021

Land fördert „Clusterprojekte“ zu KI, Klimawende, Kernphysik und Kognitionswissenschaften

Die TU Darmstadt hat im Rahmen des vom Land Hessen aufgelegten Spitzenforschungs-Wettbewerbs „Clusterprojekte“ hervorragend abgeschnitten: Vier große Projektanträge, die die TU Darmstadt federführend oder gemeinsam mit Partneruniversitäten vorlegte, wurden zur Förderung ausgewählt. Daneben kamen zwei weitere Vorschläge anderer hessischer Universitäten zum Zuge. Die Darmstädter Forschungscluster auf den Gebieten Künstliche Intelligenz, Energieforschung, Kernphysik und Kognitive Neurowissenschaften bündeln Spitzenforschung, um große wissenschaftliche und gesellschaftliche Fragen unserer Zeit zu beantworten.

-

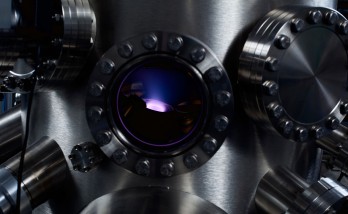

![Elektronenbeschleuniger S-DALINAC der TU im Institut für Kernphysik]() Bild: Jan-Christoph Hartung

Bild: Jan-Christoph Hartung![Elektronenbeschleuniger S-DALINAC der TU im Institut für Kernphysik]() Bild: Jan-Christoph Hartung

Bild: Jan-Christoph HartungDynamik von Neutronensternen verstehen

01.02.2021

Spitzenforschungs-Projekt von Goethe-Universität Frankfurt und TU Darmstadt

Was passiert, wenn Neutronensterne miteinander verschmelzen und dabei Gravitationswellen und schwerste chemische Elemente produzieren? Dies werden Physikerinnen und Physiker der TU Darmstadt und der Goethe-Universität Frankfurt in ihrem Forschungsverbund ELEMENTS gemeinsam erforschen. Das Projekt wird im Rahmen der Förderlinie „Clusterprojekte“ des Landes Hessen zur Vorbereitung auf die nächste Runde der Bund-Länder-Exzellenzstrategie bis 2025 mit 7,9 Millionen Euro gefördert.

-

![Am GRAND RAIDEN Spektrometer des RCNP fanden die Experimente statt.]() Bild: Thomas Aumann

Bild: Thomas Aumann![Am GRAND RAIDEN Spektrometer des RCNP fanden die Experimente statt.]() Bild: Thomas Aumann

Bild: Thomas AumannHeliumkerne in schweren Atomkernen entdeckt

15.01.2021

Forschungsteam bestätigt neue theoretisch vorhergesagte Eigenschaft von Atomkernen

Mithilfe hochenergetischer Protonen lassen sich gezielt Nukleonen und vorgeformte Kern-Cluster aus Atomkernen herausschlagen. In einem Experiment am Research Center for Nuclear Physics (RCNP) in Osaka in Japan konnten nun direkt Heliumkerne in verschiedenen Zinn-Isotopen nachgewiesen werden und die Entwicklung der Wahrscheinlichkeit für ihre Formierung entlang der Zinn-Isotopenkette studiert werden. Die Ergebnisse einer Forschungsgruppe mit führender Beteiligung der TU Darmstadt, des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung in Darmstadt sowie des RIKEN Nishina Centers for Accelerator-Based Science in Tokyo werden in einem aktuellen Beitrag in der Zeitschrift „Science“ diskutiert.

-

![Professor Dr. Achim Schwenk. Photo: Sandra Junker]() Bild: Claus Völker

Bild: Claus Völker![Professor Dr. Achim Schwenk. Photo: Sandra Junker]() Bild: Claus Völker

Bild: Claus VölkerGrenzen von Atomkernen vorhergesagt

13.01.2021

Wissenschaftler simulieren großen Bereich der Nuklidkarte

Mithilfe neuer Berechnungen lassen sich die Eigenschaften von fast 700 Isotopen zwischen Helium und Eisen vorhersagen. Sie zeigen, welche Atomkerne existieren können und welche nicht. In einem Beitrag in Physical Review Letters berichten Wissenschaftler der TU Darmstadt, der University of Washington, des kanadischen Forschungszentrums TRIUMF und der Universität Mainz, wie sie erstmals einen großen Bereich der Nuklidkarte basierend auf der starken Wechselwirkung simulierten.

-

![Alisa Chirkova]() Bild: Alisa Chirkova

Bild: Alisa Chirkova![Alisa Chirkova]() Bild: Alisa Chirkova

Bild: Alisa ChirkovaMagnetismus statt Kompression

06.01.2021

Die TU-Ausgründung MagnoTherm Solutions will die Kälteindustrie revolutionieren

Die Produktideen haben ein riesiges Marktpotential, die Technologie dahinter ist disruptiv: Für ihre klimaschonenden und nachhaltigen Kühlsysteme nutzt MagnoTherm Solutions statt schädlicher Gase eine Feststoffmischung, deren Kühlwirkung durch Magnetfelder gesteuert wird. Die kommerzielle Anwendung dieses lang erforschten Materials ist ein Novum in der Kälteindustrie. In die heiß umkämpfte Branche will das Start-up möglichst schnell mit „Plug-in-Kühldisplays“ für den Einzelhandel einsteigen.

-

![Marlene Stark]() Bild: Marlene Stark

Bild: Marlene Stark![Marlene Stark]() Bild: Marlene Stark

Bild: Marlene StarkErkenntnisse aus dem Untergrund

05.01.2021

TU-Forschende werten für Geothermie-Projekt Bohrkerne aus fünf Kilometern Tiefe aus

4900 Meter weit senkte sich vor einigen Monaten ein Bohrer des United Downs Deep Geothermal Project in den Granit unter Cornwall. Die 19 dabei gewonnenen Bohrkerne – die „tiefsten“, die jemals im Festlandsbereich von Großbritannien entnommen wurden – liegen inzwischen an der TU Darmstadt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts für Angewandte Geowissenschaften untersuchen sie, um herauszufinden, wie mit dem Projekt in Cornwall nachhaltig und effizient geothermische Energie gewonnen werden kann.

Forschungsfeld M+M

Archiv

Archiv